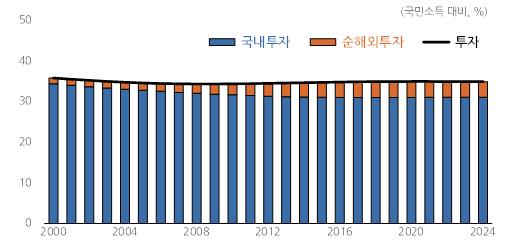

순해외투자 비중 2000~2008년 0.7%→2015~2024년 4.1%

“구조개혁 지속해야…기업 진입·퇴출, 노동시장 유연화”

2000년대 이후 국내 투자 비중이 줄어들고 해외로 투자 자금이 빠져나가는 현상이 가속화하고 있는 것으로 나타났다. 해외 투자 비중이 늘어나는 근본적인 이유가 생산성 둔화인 만큼 생산성을 높이는 방향으로 경제 구조개혁을 지속할 필요가 있다는 지적이다.

4일 한국개발연구원(KDI)이 발표한 ‘해외투자 증가의 거시경제적 배경과 함의’ 보고서를 보면 국민소득 대비 순해외투자 비중은 2000~2008년 0.7%에서 2015~2024년 4.1%로 6배 정도 증가했다.

국민소득 대비 투자 비중은 대체로 안정적 추세를 보이고 있으나, 투자 구성을 보면 국내 투자에서 해외 투자로 전환되는 추세가 뚜렷했다.

KDI는 이런 국내 투자 비중 감소의 근본적인 원인이 생산성(총요소생산성) 둔화에 있다고 진단했다. 투자 결정의 핵심 요인은 자본수익성인데, 2000년 이후 우리 경제의 노동투입 증가세는 완만하게 하락해 온 반면 생산성 증가세가 빠른 속도로 둔화하면서 자본수익성 하락을 주도했다는 설명이다.

생산성 둔화는 그 자체로 국내총생산(GDP)을 낮추는 요인이다. 또 생산성 하락에 따른 국내 투자 감소 효과가 더해지면 GDP는 더 큰 폭으로 감소한다.

KDI는 생산성이 0.1% 하락해 항구적으로 지속될 경우를 가정할 경우 생산성 둔화와 국내 자본스톡 감소를 통해 GDP를 0.15% 감소시키는 요인으로 작용한다고 분석했다.

또 생산성 둔화로 인해 국내 투자가 해외투자로 전환될 경우 자본소득보다 노동소득에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 짚었다. 생산성 둔화가 노동소득 의존도가 높은 경제 주체들에게 더 큰 위협이 된다는 설명이다.

우리보다 먼저 생산성 하락과 인구구조 변화 등을 겪은 일본에서도 1980년대 이후 국내 투자가 해외 투자로 전환되는 현상이 관찰됐다. 일본의 생산성 증가세는 1965년 3% 내외에서 2004년 0% 정도까지 하락했는데, 이 기간 중 자본수익성 하락과 해외 투자 증가가 동시에 나타났다.

KDI는 국내투자가 해외투자로 전환될 경우 노동소득 계층 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다며 생산성 둔화를 근본적으로 해소할 필요가 있다고 강조했다. 해외투자로의 전환은 국내 생산성 둔화의 결과일 뿐이기 때문에 직접 제한하는 것은 바람직하지 않다는 것이다.

KDI는 “생산성을 제고하는 방향으로 경제 구조개혁을 지속할 필요가 있다”며 “유망한 혁신기업이 시장에 진입하고 한계기업은 퇴출될 수 있는 환경을 조성하는 한편, 유연한 노동시장을 구축함으로써 경제 전반의 생산성 개선을 유도할 필요가 있다”고 제안했다.