대규모 국채 발행 불가피할 듯

국세 수입이 2년 연속 예측치에 크게 못 미치는 상황이 벌어지면서 재정 당국의 고민이 깊어졌다.

최근 세수 부족의 가장 큰 이유는 경기 위축인데 올해는 대내외 불확실성이 크고 경제 성장률은 1%대까지 떨어질 가능성이 높기 때문이다.

정부가 경기 진작을 위해 추가경정예산(추경) 편성 등 재정 정책을 쓰려고 해도 재원이 충분치 않아 대규모 국채 발행이 불가피한 상황이다.

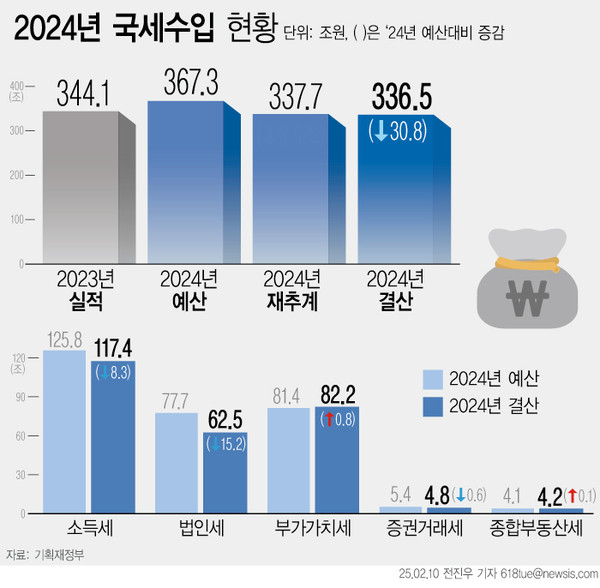

11일 기획재정부에 따르면 지난해 정부의 국세수입 실적은 336조5000억원으로 예산(367조3000억원)에 비해 30조8000억원이나 모자랐다. 2023년(56조4000억원)부터 2년간 87조2000억원의 세수 펑크가 난 것이다.

경기 둔화로 인한 법인세수 감소가 가장 큰 원인이었다. 경제성장률이 1.4%에 그쳤던 2023년의 경기 부진으로인해 2024년 법인세 세수가 예산보다 15조2000억원이나 덜 걷혔다. 지난해 국세 수입은 1년 전인 2023년(344조원)보다도 감소했다.

문제는 올해도 경기 부진으로 3년 연속 세수 결손이 발생할 위험이 크다는 것이다. 정부가 추진해 온 감세 정책은 지속적으로 세수 위축 요인으로 작용할 전망이다.

지난해 법인세수 급감은 2022~2023년 세법 개정을 통해 법인세율이 1%씩 일괄 인하된 영향도 상당했다는 게 대체적인 분석이다.

또 정부가 최근 물가 안정을 위해 유류세 탄력세율 인하 조치를 추가 연장한 것도 세수 감소 요인으로 작용할 전망이다. 만약 정부가 1년간 인하 조치를 유지한다면 연 3조원 가량의 세수가 감소할 것으로 추정된다.

정부의 올해 국세수입 예산안은 382조4000억원이다. 2024년 실적(336조5000억원)보다 약 46조원의 세수를 더 걷어야 달성 가능한 수치다.

정부는 2024년 상반기까지는 경기가 비교적 양호해 세수 증가를 전망했다고 설명했다.

하지만 국세 수입에는 전년도 뿐만 아니라 당해년도 성장률도 큰 영향을 미치는데 올해는 지난해보다 경기 여건이 좋지 않다.

12·3 비상계엄과 미국 신정부 정책 전환 등의 영향으로 올해 성장률은 1%대까지 떨어질 수 있다는 우려가 나온다. 정부는 올해 성장률 전망치를 1.8%로 낮췄고, 한국은행은 1.6~1.7% 까지 떨어질 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

소득세와 증권거래세, 종합부동산세 등에 영향을 미치는 자산시장도 부진한 모습을 이어가고 있다. 지난해 7월 2800을 넘겼던 코스피 지수는 현재 2500 선까지 후퇴했다. 부동산 경기 침체도 지속되고 있다.

이 때문에 정치권과 경제계에서는 추경 편성과 같은 확장 재정 정책을 통해 경기 진작의 모멘텀을 만들어야 한다는 목소리가 끊이지 않고 있다. 경기가 침체에 빠지면 세수는 더욱 위축될 가능성이 높기 때문이다.

국회 예산정책처에 따르면 6조7000억원(GDP 대비 0.3%) 규모로 편성된 지난 2019년 추경은 GDP를 0.1% 가량 끌어올리는 효과가 있었던 것으로 나타났다. 8조9000억원(GDP 대비 0.5%) 규모로 시행된 2016년 추경의 경우에도 GDP를 0.1~0.2% 가량 높인 것으로 분석됐다.

하지만 추경을 편성하더라도 활용할 수 있는 재원에 한계가 있다. 추경 재원 등으로 활용할 수 있는 지난해 일반회계 세계잉여금은 4000억원 수준이다. 경제 여건상 올해 초과 세수를 기대하기도 어려울 전망이다.

결국 수십조원 규모의 대규모 추경을 편성한다면 국채 발행으로 대부분의 재원을 조달해야 할 것으로 보인다. 이 때문에 추경 편성 이후에는 빠르게 증가하는 나랏빚에 대한 걱정이 커질 수 밖에 없다.